Fourieranalyse

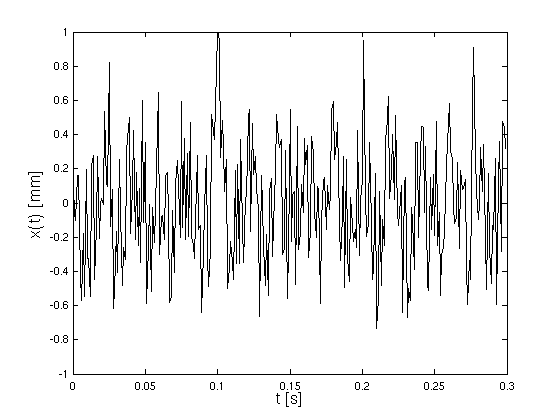

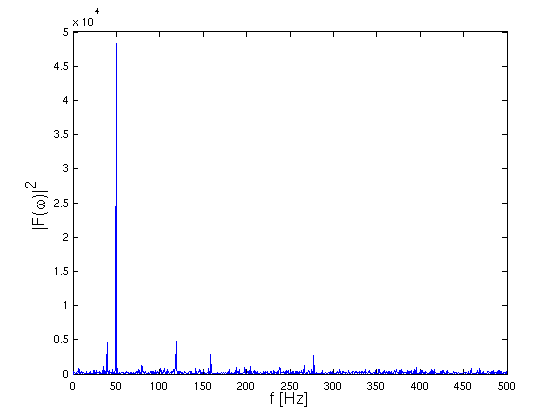

- Analyse von Störschwingungen:

- seltsame Störungen in einer Maschine, hervorgerufen

durch Vibrationen unbekannter Herkunft

- Messung der Vibrationen ergibt

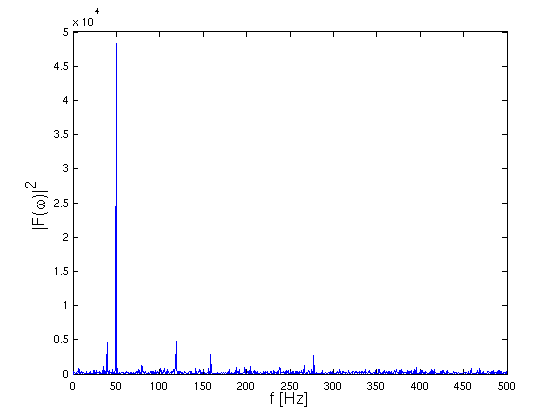

- Spektralanalysator zeigt

- große Spitze bei 50 Hz

- Spitzen in festen Frequenzabständen (Grundfrequenz

39.6 Hz)

- Untergrund bei allen Frequenzen

- Interpretation

- Rauschen (Messfehler + allgemeine Störungen) als

Untergrund

- Trafoschwingungen bei 50 Hz

- besondere Störung mit Grundfrequenz 39.6 Hz

- Fourierreihe:

- Zerlegung einer periodischen Funktion f(t) mit Schwingungsdauer

T in Sinus- und Kosinus-Schwingungen

- mit ω := 2 π/T

- Berechnung der Koeffizienten

- liefert bei endlicher Reihe beste Approximation "im

quadratischen Mittel" [11]

- konvergiert für stückweise stetiges beschränktes

f im Mittel [11]

- Zusammenfassung als komplexe e-Funktion

- Berechnung der komplexen Koeffizienten

- Bestimmung von an und bn aus cn

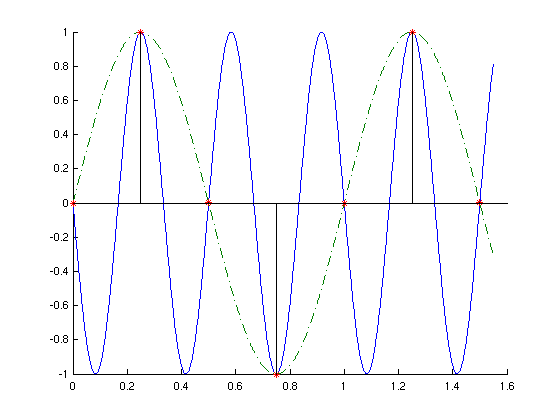

- Beispiel Sägezahnschwingung:

- f(t) = t/2 für t = -π .. π

- Aufbau aus Grund- und Oberschwingungen

- als Applet zum Experimentieren

- Koeffizienten

- Fourierreihe also

- f(t) = sin(t) - 1/2 sin(2t) + 1/3 sin(3t) - 1/4 sin(4t)

...

- Spektrum (Darstellung der Größe der Koeffizienten

über der Frequenz)

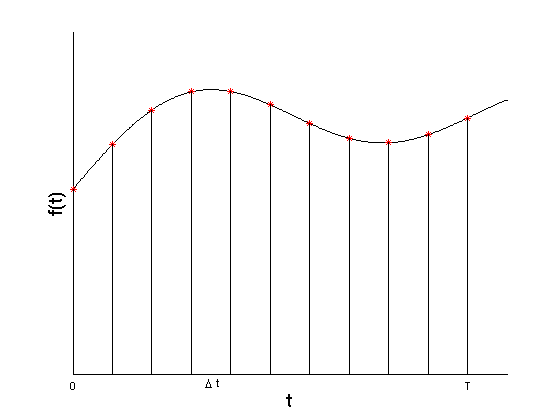

- Abtasten einer Funktion (Sampling):

- in der Praxis Funktion f meistens nicht explizit bekannt

- stattdessen werden Werte der Funktion f in festen Zeitabständen

Δt gemessen

- z.B. Messung im Schwingstand alle 1/100 s

- Abtastfrequenz (Sampling rate)

- insgesamt N Werte, also Messdauer

- Diskrete Fouriertransformation:

- Ausgangspunkt sind N Werte xn, n = 0, .. N

- 1 (gemessen in festen Zeitabständen Δt)

- Berechnung der diskreten Fouriertransformierten X(k) (analog

zu ck) mit

- Rücktransformation

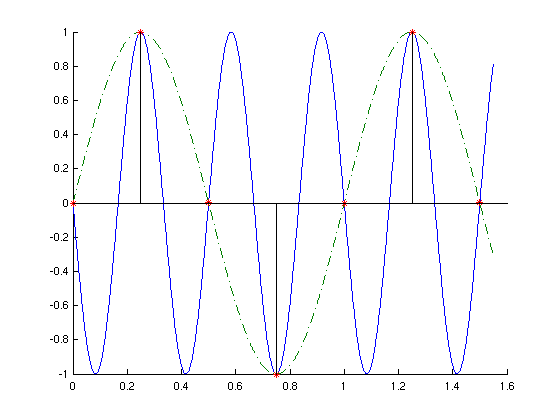

- Achtung:

- nur Schwingungen bis zur Nyquist-Frequenz fN

= fS/2 messbar

- Schwingungen höherer Frequenz f tauchen bei niedrigeren

Werten 2 fN - f auf (Aliasing)

- Fast Fourier Transformation (FFT):

- Zahl der Operationen ops(N) (Multiplikationen + Additionen)

bei direkter Berechnung von Xk

- N Multiplikationen, N-1 Additionen für ein Xk

- N2 Multiplikationen, N*(N-1) Additionen

für alle Xk

- → ops(N) = 2*N2 - N

- starke Reduktion des Aufwands bei geradem N mit "Umsortier-Trick"

- Beispiel N = 4

- Mit der Abkürzung

- erhält man die Fouriertransformierte Xn

- was sich umsortieren lässt zu

- Die Fouriertransformierte Ygn

der "geraden Werte" x0 und x2 berechnet

man mit

- zu

- Analog ist die Fouriertransformierte Yun

der "ungeraden Werte" x1 und x3

- Also kann man die Fouriertransformierte der 4 Werte

auf die von jeweils 2 zurückführen

- Für die Zahl der Operationen ergibt sich somit

- ganz analog zeigt man für beliebiges gerade N (s.

Anhang)

- falls N eine Zweierpotenz ist, folgt aus dieser Beziehung

durch wiederholte Anwendung des "Umsortier-Tricks" (s. Anhang)

- dies ist für große N eine dramatische Zeitersparnis,

etwa bei 1 ns pro Operation

-

| N |

ops normal |

ops FFT |

| 1024 |

2 ms |

20 μs |

| 1048576 |

2199 s |

0.042 s |

| 1073741824 |

73 a |

64 s |

- 1000x1000 Fouriertranformationen häufig (z.B.

Bildbearbeitung)

- man wählt (fast) immer N als Zweierpotenz, notfalls

mit Nullen auffüllen

- FFT mit Matlab:

- grundlegende Funktionen

- da X komplex, häufig nur Betrag oder Betragsquadrat

(Leistungsspektrum) interessant

- Darstellung des Spektrums

- nur bis zur zulässigen Maximalfrequenz

- x-Achse in richtigen Einheiten (z.B. in Hz)

- Matlabvektoren beginnen bei 1, Frequenzen fangen bei

0 an

- → Indizes um 1 verschieben

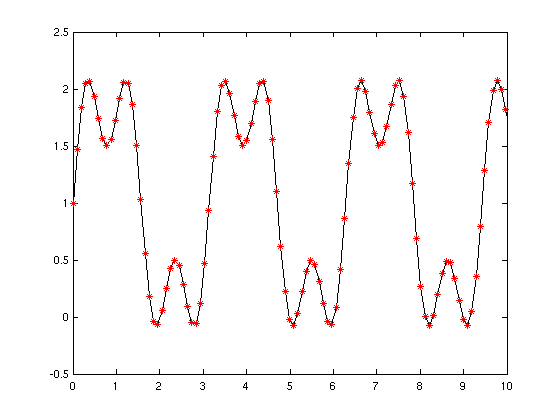

- Anwendungsbeispiel in Matlab:

- Ausgangsfunktion

- f = @(t) 2 + sin(2*t) + 0.5*sin(6*t);

- gesampelt über Zeit T, N Werte

- T = 100;

N = 1024;

Delta_t = T/(N-1);

t = [0:N-1]*Delta_t;

x = f(t);

- Samplewerte (Ausschnitt!)

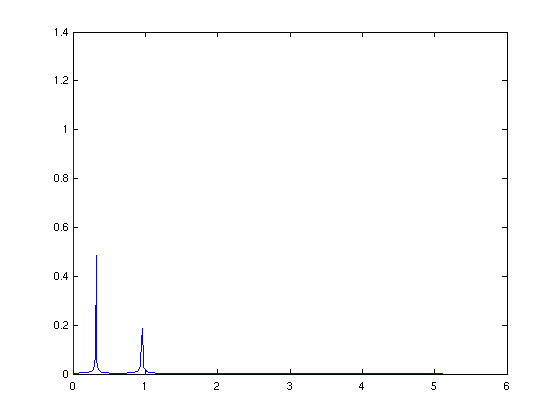

- FFT

- X = fft(x);

F = abs(X(1:N/2))/N;

freq = [0:(N/2)-1]/T;

plot(freq, F);

- Spektrum

- maximale Frequenz (Nyquist-Frequenz)

- Wert bei f = 0 ist Mittelwert

- Aufgaben: