Lineare Gleichungssysteme

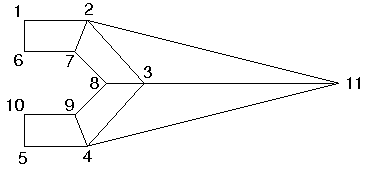

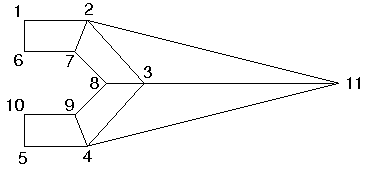

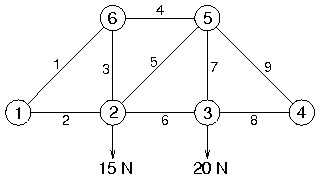

- Berechnung eines idealen Fachwerks:

- Beispiel mit 6 Gelenken und 9 Stäben

- 3 Auflagekräfte für statische Bestimmtheit

- Gelenk 1 horizontal und vertikal fixiert

- Gelenk 4 vertikal fixiert

- an jedem Gelenk Kräftegleichgewicht (2-dim), daher

mit α = 1/

- ergibt lineares Gleichungssystem mit 9 Gleichungen

für 9 Unbekannte

- Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen:

- Sei A eine n x n-Matrix, b ein n-elementiger

Spaltenvektor. Das lineare Gleichungssystem

- ist genau dann lösbar, wenn

- Die Lösung ist genau dann eindeutig, wenn A nicht

singulär ist (d.h. rang(A) = n oder äquivalent det(A) ≠ 0)

- Beweis: Jedes Buch über lineare Algebra.

- Gaußscher Algorithmus:

- Beispielsystem

- 1. Schritt: x1 eliminieren in 2. und 3.

Gleichung. Koeffizient von x1 ist das 1. Pivot-Element. 1.

Gleichung mit 1/2 multiplizieren und

von 2. Gleichung subtrahieren, dann 1. Gleichung mit (-3/2) multiplizieren und von der 3. Gleichung

subtrahieren. Ergebnis:

- 2. Schritt: x2 eliminieren in 3.

Gleichung.Koeffizient von x2 ist das 2. Pivot-Element. 2.

Gleichung mit 7/5 multiplizieren und

von 3. Gleichung subtrahieren. Ergebnis:

- Aufgrund der Dreiecksgestalt der Matrix kann das

System nun von unten nach oben gelöst werden (Rückwärtssubstitution)

- in 2. Gleichung einsetzen

- in 1. Gleichung einsetzen

- Einsetzen der Lösung in das ursprüngliche System

verifiziert das Ergebnis.

- LU-Zerlegung:

- obere Dreiecksmatrix vor der Rückwärtssubstitution

- untere Dreiecksmatrix aus den Vorfaktoren beim

Eliminieren, mit 1 in der Diagonalen

- dann gilt (nachrechnen!)

- das klappt immer (bis auf Vertauschungen, s. u.)!

Beweis z.B. [3]

- Mit dieser Zerlegung schnelle Lösung für andere

rechte Seiten

- Löse

- L y = c

- (y1 = c1, in Gleichung

für y2 einsetzen ergibt y2, ...

(Vorwärtssubstitution))

- Löse durch Rückwärtssubstitution

- Dann löst x die Ausgangsgleichung

- Falls A symmetrisch und positiv (d.h. (x, Ax) >= 0),

kann auch die LU-Zerlegung symmetrisch gemacht werden

- A = L LT (Cholesky-Zerlegung)

- Zahl der Schritte

- berücksichtigt werden +, - * / als jeweils ein

Schritt

- Eliminieren der 1. Variablen

- N Multiplikationen und N Additionen pro

Gleichung

- zusammen also 2 N (N-1)

- analog für die folgenden Variablen, insgesamt also

- Rückwärtssubstitution

- Vorwärtssubstitution analog, aber N Multiplikationen

weniger wegen Faktor 1 in der Diagonalen, somit

- Was kann schiefgehen:

- Pivot-Element kann 0 sein oder zumindest sehr

klein

- Beispiel [1, S.58ff]

- exakte Lösung ist (nachrechnen!)

- Rechnung auf 5 signifikante Stellen

- x1 eliminieren

- x2 eliminieren (immer auf 5

signifikante Stellen runden!)

- Rückwärtssubstitution

- Ursache: kleiner Pivot-Wert 0.001

- Pivotisierung:

- Lösung: vertausche Gleichungen oder Variablen oder

beides, so dass Pivot-Element betragsmäßig möglichst groß

- übliches Vorgehen: Gleichungen vertauschen, so dass

betragsmäßig größtes Element der Spalte nach oben kommt (Spalten- oder partielle

Pivotisierung)

- im Beispiel

- x2 eliminieren

- Rückwärtssubstitution

- bei LU-Zerlegung muss die Vertauschung durch eine

Permutationsmatrix P berücksichtigt werden

- P bewirkt eine Vertauschung der Zeilen von A

- bei mehrfachen Vertauschungen P1,

P2, ..., Pn ergibt sich P als Produkt

- im Beispiel Vertauschung von Zeile 2 und 3

- man liest aus der Rechnung ab

- wobei auch die Werte in L aus früheren Schritten

entsprechend vertauscht werden müssen

- damit gilt (nachrechnen!)

- Rundungsfehler:

- Unterschied zwischen exakter Lösung x und

berechneter Lösung

durch

Runden

durch

Runden

- Residuum

- Fehler

- Beispiel

- exakte Lösung

- Lösung bei Rechnung mit 4 signifikanten Stellen (in

jedem Schritt runden!)

- Residuum

- aber Fehler

- Das Residuum ist beim Gaußalgorithmus mit

Spalten-Pivotisierung immer klein (Details in [1] und [8]).

- Norm und Kondition einer Matrix

- Fehler bei linearem Gleichungssystem wächst mit

"Größe" von A, etwa bei Multiplikation des Systems mit einem großen

Faktor

- "Größe von A" wird präzisiert als Norm von A

- maximal möglicher Streckungsfaktor M(A) eines

Vektors

- minimaler Streckungsfaktor analog

- für nicht-singuläres A, sonst 0

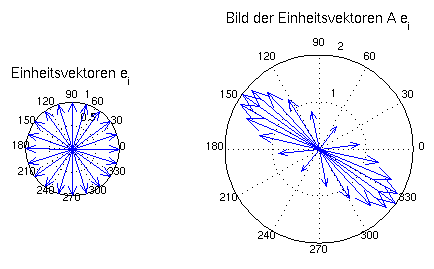

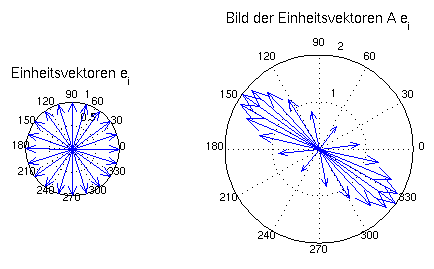

- Veranschaulichung

- 2x2-Matrix bildet Einheitsvektoren auf

(verdrehte) Ellipse ab

- M(A) bzw. m(A) = größte bzw. kleinste Halbachse

- mehrdimensional analog (Ellipsoid)

- Konditionszahl einer nicht-singulären Matrix

- Eigenschaften der Konditionszahl

- Ist cond(A) groß, so ist A "fast singulär".

- Fehler im Ergebnis wächst mit cond(A) - unabhängig

vom Algorithmus!

- allgemein gilt

- Faustregel

- Jeder Faktor 10 in cond(A) kostet eine

signifikante Stelle im Ergebnis.

- obige 2d-Beispielmatrix hatte

- Matlab-Routinen:

- direktes Auflösen eines linearen Gleichungssystems

(über LU-Zerlegung)

- explizite LU-Zerlegung

- Cholesky-Zerlegung für positives A

- Vorwärts-/Rückwärtssubstitution automatisch bei

x = A \ b und A Dreiecksmatrix

- Konditionszahl

- cond(A) genau, aber

aufwändig

- condest(A) schneller

Schätzwert

- Dünnbesetzte Matrix (sparse

matrix)

- Matrix, deren meisten Elemente 0 sind

- Beispiel FEM

- Systemmatrix

- Probleme mit Speicherplatz und

Standardalgorithmen

- spezielle iterative Verfahren

- wichtig u.a. für Solver von partiellen

Differentialgleichung (FEM, Strömungen etc.)

- ausgiebige Spezialliteratur, vgl. [11]

- Aufgaben:

durch

Runden

durch

Runden