Kalorische Zustandsgleichung

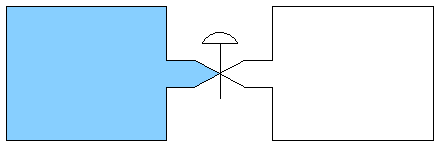

- Überströmversuch:

- (ideales) Gas expandiert in ein Vakuum hinein:

- Beobachtung: Nach Ausgleich anfänglicher Temperaturunterschiede

ist die Endtemperatur gleich der Anfangstemperatur.

- Interpretation mit Hilfe der kalorischen Zustandsgleichung

- du = 0, denn dQ = 0 und dWV = 0 (wegen p

= 0)

- dT = 0 nach Beobachtung

- → u hängt nicht von v ab

- Kalorische Zustandsgleichung des idealen Gases:

- Innere Energie hängt nicht vom (spezifischen) Volumen

ab, also:

- integriert:

- (letzteres nach Definition des Durchschnittswerts)

- für die spezifische Enthalpie ergibt sich:

- hängt also auch nur von der Temperatur ab, nicht vom Druck

- kalorische Zustandsgleichung für die Enthalpie:

- integrierte Form analog zu u.

- Beziehung zwischen cp und cv:

- Aus h = u + Ri T folgt:

- dh - du = Ri dT

⇒ cp dT - cV dT = Ri

dT

⇒ cp - cV = Ri

- Die Differenz der spezifischen Wärmen beim idealen Gas

ist unabhängig von der Temperatur.

- Adiabatenkoeffizient κ:

- definiert durch:

- cv steigt in der Regel mit T, κ sinkt

dementsprechend.

- nützliche Beziehung zwischen h und u beim idealen Gas:

- dh = cp dT = κ cv dT =

κ du

- Molare Wärmekapazität:

- Cm,p und Cm,v: auf ein Mol bezogen,

d.h. mit der Molmasse M:

- Differenz beider Größen:

- Cm,p - Cm,v = M (cp

- cV) = M Ri = R

- Die Differenz der molaren Wärmekapazitäten beim idealen

Gas ist unabhängig von der Temperatur und von der Stoffart.

- Aus der Differenz und dem Verhältnis Cm,p /

Cm,v = κ kann man beide Größen auf κ zurückführen:

- Folgerung aus der statistischen Mechanik:

- innere Energie bei insgesamt f Freiheitsgraden

- Folgerung beim einatomigen Gas:

- 3 Translationsfreiheitsgrade (Bewegung in 3 Raumrichtungen)

- f = 3

- κ = 5/3

- cv = 3/2 Ri

- cv ist temperatur-unabhängig (perfektes Gas)

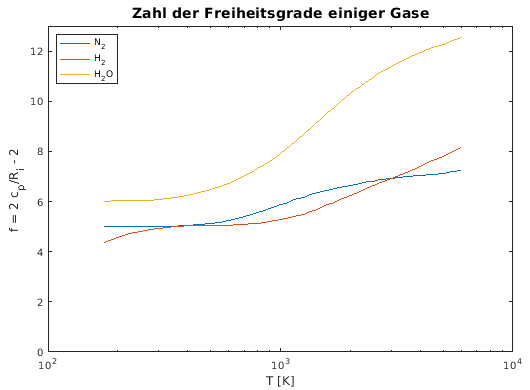

- Folgerung beim zweiatomigen Gas:

- Zahl der Freiheitsgrade f:

- 3 Translationsfreiheitsgrade

- 2 Rotationsfreiheitsgrade (Achsen senkrecht zur Hantel)

- 2 Schwingungsfreiheitsgrade (für eine

Schwingungsform)

- Rotationen brauchen bestimmte Mindestenergien

(Quantenmechanik!), daher erst bei mittleren Temperaturen (> 100

... 200 K) wirksam

- Drehung um Hantelachse braucht sehr hohe

Anregungs-Energie

2/J, da das Trägheitsmoment sehr niedrig

2/J, da das Trägheitsmoment sehr niedrig

- Schwingungen brauchen noch höhere Energien, sind daher

typischerweise erst ab T > 1000K aktiv

- f, cv und κ also

temperaturabhängig

- Verhältnisse beim mehratomigen Gas:

- viele verschiedene Rotations- und Schwingungsfreiheitsgrade

- komplizierte Temperaturabhängigkeit von f und cv

- reale Werte für die "Zahl der Freiheitsgrade"

aus Messung von cp:

- Aufgaben:

2/J, da das Trägheitsmoment sehr niedrig

2/J, da das Trägheitsmoment sehr niedrig