Lösung von Aufgabe 20

- Alle Berechnungen können mit dem

Matlab-Skript ex20.m ausgeführt

werden.

- ohne Tilger:

- Im Fall ohne Tilger vereinfacht sich die Bewegungsgleichung

zu

- Die entsprechende Systemfunktion incl. aller Parameter

ist schnell hingeschrieben:

- function dydt = f1d(t, y, m, b,

c, F, Om)

% rechte Seite der DGL bei erzwungener Schwingung ohne Tilger

x = y(1);

v = y(2);

dydt = [v; (F*cos(Om*t) - b*v - c*x)/m];

- Für den Solver muss eine Hilfsfunktion eingeführt

werden, die nur von t und y abhängt:

- f1 = @(t,y) f1d(t,y,m1,b1,c1, F1,

Om);

- Dann kann mit dem Standardsolver ode45

das Problem sofort gelöst werden:

- [t, y] = ode45(f1, [0 60], [0 0]);

x = y(:,1); % Auslenkung

v = y(:,2); % Geschwindigkeit

plot(t, x);

xlabel("t [s]","FontSize",12);

ylabel("x [m]","FontSize",12);

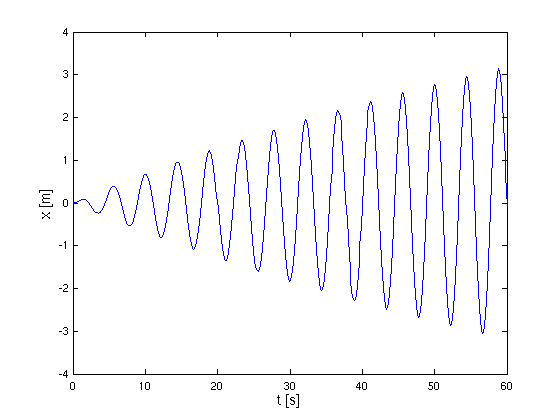

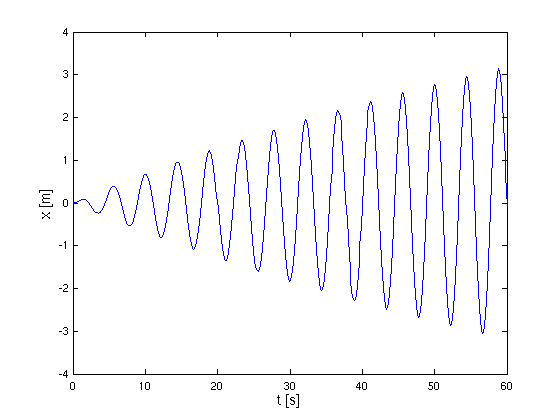

- Der Plot zeigt, dass sich die Schwingung der Masse noch

aufschaukelt, man muss für die Dauerschwingung also länger simulieren.

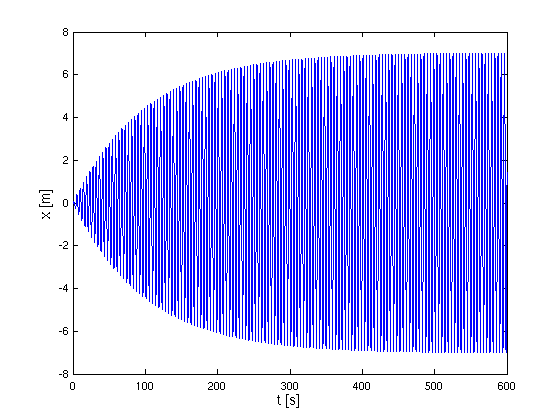

Für t1 = 600 s erhält man

- Aus dem Bild kann man die erreichte Amplitude ungefähr

ablesen. Genauer geht es, indem man die Daten aus der Simulation direkt

verwendet. Dazu werden zunächst die Werte nach t = 500 s herausgefiltert,

dann unter diesen das Maximum herausgesucht:

- index = find(t >= 500);

xSpaet = x(index);

amplitude1d = max(abs(xSpaet))

- Man erhält eine Amplitude von 7.0085 m. Bei genauerer

Betrachtung stellt man übrigens fest, dass die Amplitude immer noch

- wenn auch nur leicht - ansteigt!

- mit Tilger:

- Im Fall mit Tilger hat man zwei Gleichungen jeweils zweiter

Ordnung, man braucht also einen Vektor mit insgesamt 4 Zustandsgrößen.

Am einfachsten definiert man

- Schreibt man die Matrix-Vektor-Multiplikationen komponentenweise

aus, kann man die Systemfunktion leicht hinschreiben:

- Eleganter und - spätestens bei größeren

Systemen - übersichtlicher wird es, wenn man y in Zweiervektoren

zerlegt und die Matrizen stehen lässt:

- In Matlab lautet die entsprechende Funktion dann einfach

- function dydt = f2d(t, y, M, B,

C, Fhat, Om)

% rechte Seite der DGL bei erzwungener Schwingung mit Tilger

x = y(1:2);

v = y(3:4);

dx = v;

dv = inv(M)*(Fhat*cos(Om*t) - B*v - C*x);

dydt = [dx; dv];

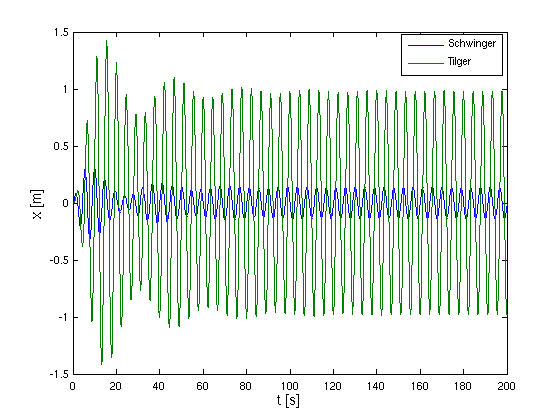

- Das kann wieder leicht mit ode45

integriert werden, man erhält

- Spätestens ab t = 100 s ist die Dauerschwingung erreicht.

Wie oben erhält man eine Amplitude von 0.1413 m für den Schwinger

und von 0.9942 m für den Tilger. Das Maximum über alle

Tilgerauslenkungen zeigt, dass er in der Einschwingphase bis auf 1.4287

m ausgelenkt wird.